Тогда

Юлия Грачева

Главный советский миф, или «Взятие Зимнего дворца»

7 ноября 1920 года, в третью годовщину октябрьских событий, на Дворцовой площади (тогда — площади Урицкого) восемь тысяч актеров, статистов и участников массовки пересоздавали революцию, навсегда превращая ее в миф. Впрочем, тогда они об этом даже не подозревали, разве что смутно догадывался всего один человек — главный режиссер Николай Николаевич Евреинов. Для всех остальных происходящее в самом центре Петрограда было массовой театральной постановкой «Взятие Зимнего дворца».

1920 год вообще был богат на всевозможные массовые представления. Первого мая перед зданием Фондовой биржи была разыграна «Мистерия освобожденного труда» («Гимн освобожденному труду»), в которой принимали участие около четырех тысяч человек. 20 июня было дано представление «Блокада России» с 750 актерами, а месяцем позже, 19 июля 1920 года, состоялась постановка «К мировой Коммуне», которую играли четыре тысячи человек вновь перед зданием Фондовой биржи. Это действо было приурочено к открытию второго конгресса Коммунистического интернационала и являлось, если можно так выразиться, продуктом на экспорт. Молодой советской стране необходимо было показать собравшимся английским, немецким и итальянским делегатам, что она борется за всеобщее, интернациональное счастье угнетенных пролетариев. Нужно отметить, что во всех представлениях разыгрывались не столько реальные исторические события, сколько их аллегория. Жанр «Блокады России» тяготел к цирковому представлению со всеми непременными участниками последнего — клоуном, акробатом и воздушным гимнастом. Жанр «Мистерии освобожденного труда» был заявлен в самом названии и этим уже порядочно дистанцировался от реальной действительности. По словам очевидцев (например, литератора Л.В.Никулина), «К мировой Коммуне» по жанру также сильно походило на мистерию, и этим в какой-то степени напоминало постановку, разыгранную первого мая. В этом смысле «Взятие Зимнего дворца» было принципиально новым действием — без всякой иносказательности. Задача, поставленная перед режиссером была иного рода — он должен был «реконструировать» недавние исторические события. И для ее осуществления советское правительство, на свою удачу, выбрало самого подходящего для этой цели человека.

Николай Николаевич Евреинов был человеком весьма нетривиальных и разнообразных интересов. Будучи студентом Императорского правового училища Петербурга он подготовил большую работу об истории телесных наказаний, но этой областью решил не ограничиваться и начал ставить свои первые драматические произведения. После выпуска Евреинов какое-то время работал в Министерстве путей сообщения и одновременно учился в Московской консерватории у Н. А. Римского-Корсакова. Однако в 1905 году страсть к театру победила все остальные увлечения. Именно на этом поприще его талант и нестандартное мышление развернулись на полную мощь — Евреинов стал не только драматургом, основателем «Веселого театра для пожилых людей», режиссером театров «Кривое зеркало», «Бродячая собака», «Привал комедиантов», но и предложил свою философию театра и театральности (а если смотреть шире — то и жизни в целом). В статье «Театрализация жизни» он рассуждает о том, что существование и развитие человечества не что иное как осуществление театральных принципов. На огромном количестве примеров он пытается обосновать идею, что любой человек наделен театральным инстинктом. «Не будь в человеке инстинкта театральности, мы бы не знали на юге, что такое одежда. Целомудрие, как теперь дознано, отнюдь не фактор в развитии одежды; а чувство стыдливости в данной эволюции надо понимать в том смысле, что примитивному человеку стало со временем стыдно показываться в „природном", а не „искусственном" виде» Или: «Не для устрашения врагов или удобства войны продевают себе в нос рыбью кость, от которой трудно дышать и плохо видно, а для радости самоизменения». То есть театральность — не что иное, как возможность стать не собой, а кем-то другим. Создать собственную действительность или перевоссоздать ее на собственный манер. Это другая реальность жизни, независимая от законов обыденности, со своей реальной логикой, со своей моралью, своими чувствами. Театр — альтернативная жизнь, жизнь только возможная, а не наша бытовая, подчинающаяся экономическим и политическим законам. Театр не уже жизни в таком понимании и не шире ее, он не является ни ее частью, ни отражением. Он возможная модель социальной жизни. Формула театра по Евреинову проста: «реализация идеального», «недосягаемого в жизни», и реализация без обращения в обыденность. Художественное произведение, таким образом, строится по внутренним театральным законам, не преобразующим действительность, а создающим иную действительность, адекватную человеческой природе.

Николай Евреинов

«Не для устрашения врагов или удобства войны продевают себе в нос рыбью кость, от которой трудно дышать и плохо видно, а для радости самоизменения» — Николай Евреинов

Евреинов отрицал театр как «часть жизни», ему была глубоко чужда идея понимания искусства как отражения или соответствия некоей реальности, чистого реализма. В этом смысле он был ярым противником театра Станиславского и Немировича-Данченко, которые провозглашали принципы преображения театра жизнью, а не преображения жизни театром. При растущем год от года влиянии МХТ на театральную жизнь, и особенно после революции, у Евреинова, казалось, было не так уж много шансов реализовать свою концепцию на практике.

Однако «театрализовать жизнь» ему все-таки удалось. В ноябре 1920 года было решено восстановить в памяти центральное событие революции — взятие Зимнего дворца. Отпраздновать его собирались, по словам поэта Л.Никулина, «щедро и широко, с театральной пышностью». Казалось бы, в стране, где до конца еще не завершилась гражданская война и, мягко говоря, существовали финансовые трудности, а еще голод и разруха грандиозная постановка выглядела несколько неуместно. Но в этом была и своя логика. Новое правительство нуждалось в мощной пиар-акции, которая превратила бы произошедшие события в героический миф, предание и укоренило в сознании граждан безоговорочную необходимость нового строя. По масштабности, зрелищности и исторической значимости эта акция не имела себе подобной в предыдущей и будущей истории России. Впрочем, власть отнюдь не ждала от постановщика реконструкции событий, от него требовалось пересоздать события трехлетней давности. Евреинов идеально подходил на эту роль — его идея театра как альтернативной реальности отлично встраивалась в концепцию представления. И — интересный факт, также сыгравшись свою символическую роль — во время октябрьских событий режиссера не было в Петрограде, он уехал на Кавказ, опасаясь беспорядков. А значит, попросту не мог с точностью восстановить событий, которых не видел собственными глазами. В этом смысле Евреинов действительно создавал революцию заново. Он и его творческая группа на глазах тысяч очевидцев сочиняли историю страны.

Однако «театрализовать жизнь» ему все-таки удалось. В ноябре 1920 года было решено восстановить в памяти центральное событие революции — взятие Зимнего дворца. Отпраздновать его собирались, по словам поэта Л.Никулина, «щедро и широко, с театральной пышностью». Казалось бы, в стране, где до конца еще не завершилась гражданская война и, мягко говоря, существовали финансовые трудности, а еще голод и разруха грандиозная постановка выглядела несколько неуместно. Но в этом была и своя логика. Новое правительство нуждалось в мощной пиар-акции, которая превратила бы произошедшие события в героический миф, предание и укоренило в сознании граждан безоговорочную необходимость нового строя. По масштабности, зрелищности и исторической значимости эта акция не имела себе подобной в предыдущей и будущей истории России. Впрочем, власть отнюдь не ждала от постановщика реконструкции событий, от него требовалось пересоздать события трехлетней давности. Евреинов идеально подходил на эту роль — его идея театра как альтернативной реальности отлично встраивалась в концепцию представления. И — интересный факт, также сыгравшись свою символическую роль — во время октябрьских событий режиссера не было в Петрограде, он уехал на Кавказ, опасаясь беспорядков. А значит, попросту не мог с точностью восстановить событий, которых не видел собственными глазами. В этом смысле Евреинов действительно создавал революцию заново. Он и его творческая группа на глазах тысяч очевидцев сочиняли историю страны.

«Всякое нарушение приказа будет рассматриваться как злостное желание сорвать инсценировку с контрреволюционной целью и караться по всей строгости революционного закона преданием суду Ревтрибунала»

Лев Никулин, один из сценаристов представления вспоминал о начале подготовки: «Не помню, кому пришло в голову поставить на площади Урицкого, на бывшей Дворцовой площади, массовую социальную феерию „Взятие Зимнего дворца" и в тот же день на собственном его величества Николая I подъезде соорудили вывеску „Штаб по проведению октябрьских торжеств". Штаб действовал совершенно по-военному, он мобилизовал режиссеров и художников, актеров и воинские части». В постановке принимали участие порядка 8000 человек (а по некоторым сведениям 10000 человек), несколько сотен солдат и матросов действующей армии, подлинные танки, пулеметы и даже знаменитый крейсер «Аврора». Режиссерский состав и творческая группа ввиду огромности задач насчитывала несколько десятков человек: главный режиссер — Н.Евреинов, режиссеры А.Кугель, Н.Петров, К.Державин и Ю.Анненков, он же был и главным художником, композитор Г.Варлих и многие другие. На репетиции отводилось то ли полтора месяца, то ли неделя (данные разняться). Поскольку все подобные мероприятия находились в ведомстве командования армии и флота, дисциплина во время репетиций была железной. Не слишком располагало к ее нарушению и следующее сообщение: «Всякое нарушение приказа будет рассматриваться как злостное желание сорвать инсценировку с контрреволюционной целью и караться по всей строгости революционного закона преданием суду Ревтрибунала». Для бесперебойной подготовки был даже создан специальный штаб. На каждом участке был назначен свой командир, все подчинялись приказам, которые печатались и распространялись в специальных изданиях-летучках. Связь осуществлялась по телефонам и через специальных курьеров. Перед началом репетиций Н.Евреинов произнес речь, что, дескать, вы, товарищи, не статисты, а части коллективного артиста и от сложения и умножения ваших переживаний получается новый эффект нового театрального действа. Газета «Жизнь искусства», описывая репетиции, писала буквально следующее: «Все эти участники ведут себя не как казенные артисты, а как части коллективного актера». Справедливости ради заметим, что, возможно, пламенная речь режиссера и не при чем: большинство участников постановки так или иначе принимали участие в революционных событиях и вряд ли воспринимали подготовку только как работу.

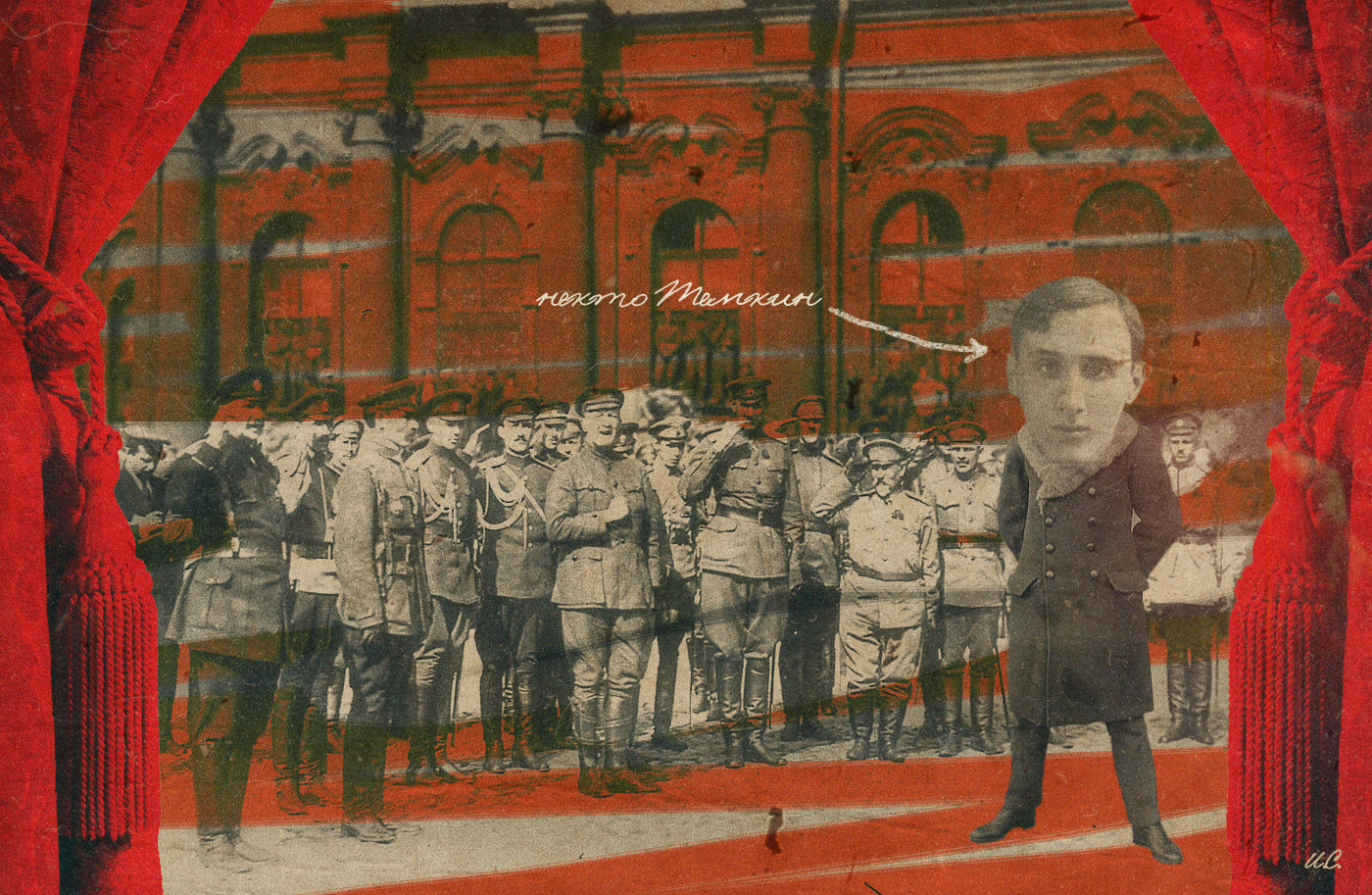

О ходе репетиций занятно и остроумно писал упоминавшийся уже Л.Никулин: «Они происходили ночью в Гербовом зале Зимнего дворца. Полторы тысячи актеров и статистов, потрясая оружием, бегали и кричали и безумствовали в огромном оранжево-черном Гербовом зале. Отряд режиссеров пытался внести некоторую организованность в хаос, но все это было только началом, цветочками, потому что на площади участвующих должно было быть не менее десяти тысяч. Три ночи мы провели в Зимнем дворце и сделали не один и не десять километров по скудно освещенным переходам и коридорам дворца. Со времени 7 ноября 1917 года, я полагаю, дворец не видел таких бурных ночей. Мы спали не раздеваясь в шинелях и сапогах на обитых малиновым штофом золоченых диванах. Мы резали хлеб на малахитовых столах, спорили и ругались, не избегая самых крепких слов, в собственных его величества Александра Второго покоях. Творческий азарт художников и административных азарт организаторов доходили до экстаза. Некто Темкин, пианист и работник политотдела окружного военкомата, доходил уже до того, что предлагал разрушить двадцать, тридцать домов на Гороховой улице, чтобы открыть вид на иллюминированное Адмиралтейство со стороны Детскосельского вокзала. До разрушения тридцати домов дело не дошло, но некто Темкин утверждал — не дошло только потому, что до праздника осталось мало времени».

О ходе репетиций занятно и остроумно писал упоминавшийся уже Л.Никулин: «Они происходили ночью в Гербовом зале Зимнего дворца. Полторы тысячи актеров и статистов, потрясая оружием, бегали и кричали и безумствовали в огромном оранжево-черном Гербовом зале. Отряд режиссеров пытался внести некоторую организованность в хаос, но все это было только началом, цветочками, потому что на площади участвующих должно было быть не менее десяти тысяч. Три ночи мы провели в Зимнем дворце и сделали не один и не десять километров по скудно освещенным переходам и коридорам дворца. Со времени 7 ноября 1917 года, я полагаю, дворец не видел таких бурных ночей. Мы спали не раздеваясь в шинелях и сапогах на обитых малиновым штофом золоченых диванах. Мы резали хлеб на малахитовых столах, спорили и ругались, не избегая самых крепких слов, в собственных его величества Александра Второго покоях. Творческий азарт художников и административных азарт организаторов доходили до экстаза. Некто Темкин, пианист и работник политотдела окружного военкомата, доходил уже до того, что предлагал разрушить двадцать, тридцать домов на Гороховой улице, чтобы открыть вид на иллюминированное Адмиралтейство со стороны Детскосельского вокзала. До разрушения тридцати домов дело не дошло, но некто Темкин утверждал — не дошло только потому, что до праздника осталось мало времени».

Лев Никулин

О технических трудностях упоминал в своих воспоминаниях Ю.Анненков, один из режиссеров и главный художник постановки: «Мы провели подряд несколько бессонных ночей. Технические сложности постановки оказывались почти непреодолимыми. Мне потребовалось, например, для световых эффектов около ста пятидесяти мощных прожекторов. В компании с административным помощником организатора зрелища, композитора Дмитрия Темкина (того самого Темкина, которого невзлюбил Л.Никулин — Ю.Г.), я отправился в петроградский электроцентр. Нас принял „товарищ заведующий". Я объяснил ему, что нам требовалось.

— Пять или шесть прожекторов, пожалуй, будет возможно, но о ста пятидесяти не может быть и речи, — заявил товарищ заведующий и уже направился к двери.

— Товарищ заведующий! — произнес помощник Темкина. — У вас на дому есть телефон?

— Есть. А на что вам?

— Вы женаты?

— Женат.

— Рекомендую вам немедленно позвонить вашей жене и сказать ей, что вы больше домой не вернетесь.

Произошло короткое молчание.

— В сущности, я смогу вам выдать сейчас даже сто шестьдесят нужных вам прожекторов, но с просьбой тут же забыть наш предварительный разговор, — произнес товарищ заведующий почти дрожащим голосом.

— Забыто, — твердо ответил мой спутник.

Через десять минут на нашем грузовике стала расти гора прожекторов со всеми необходимыми принадлежностями...

— Пять или шесть прожекторов, пожалуй, будет возможно, но о ста пятидесяти не может быть и речи, — заявил товарищ заведующий и уже направился к двери.

— Товарищ заведующий! — произнес помощник Темкина. — У вас на дому есть телефон?

— Есть. А на что вам?

— Вы женаты?

— Женат.

— Рекомендую вам немедленно позвонить вашей жене и сказать ей, что вы больше домой не вернетесь.

Произошло короткое молчание.

— В сущности, я смогу вам выдать сейчас даже сто шестьдесят нужных вам прожекторов, но с просьбой тут же забыть наш предварительный разговор, — произнес товарищ заведующий почти дрожащим голосом.

— Забыто, — твердо ответил мой спутник.

Через десять минут на нашем грузовике стала расти гора прожекторов со всеми необходимыми принадлежностями...

Юрий Анненков

Некто Темкин, пианист и работник политотдела окружного военкомата, доходил уже до того, что предлагал разрушить двадцать, тридцать домов на Гороховой улице, чтобы открыть вид на иллюминированное Адмиралтейство со стороны Детскосельского вокзала.

В Зимнем дворце, в Тронном и в Гербовом залах, мы репетировали массовые сцены. По узорному паркету с криками „ура" красноармейцы проносились атаками, в сомкнутом строю и в рассыпном. На дворе походные кухни кипятили воду для липового чая с сахарином. Дворец не отапливался. Евреинов потерял голос, выкрикивая с тронной эстрады свои указания».

С сооружением декораций тоже пришлось понервничать — по задумке они представляли из себя две гигантские, полностью декорированные сцены по обе стороны от арки Главного штаба, соединенные мостом (высота их доходила до уровня третьего этажа зданий). Анненков вспоминает: «Площадь Зимнего дворца могла быть мне предоставлена только в день спектакля, так как вырывать ее на пять или шесть дней из ежедневного городского движения было невозможно. Я работал в течение двух недель в ряде декоративных, столярных и плотничьих мастерских, где строились отдельные части платформ, декоративных конструкций и иных элементов, которые должны были быть скреплены в одно целое и установлены на площади в несколько часов. Вот почему, когда все это в законченном виде выросло на мостовой вечером 25 октября и когда на мои эстрады и мост стали подниматься тысячи действующих лиц, я дрожал от страха, что гигантские сооружения могут рухнуть. По счастью, этого не произошло».

Место действия театральной постановки занимало не только всю Дворцовую площадь, но и прилегающие территории. Две главные площадки с урбанистическими декорациями — «красная» и «белая» — располагались вдоль Генерального штаба и соединялись друг с другом, как уже было отмечено, мостом. С противоположной стороны площади была сложена поленница, за которой укрывались юнкера — защитники Зимнего. Пункт режиссерского управления находился в центре площади в районе Александровской колонны. Неподалеку, также в центре площади, — отгороженные трибуны со зрителями (таким образом они становились как бы непосредственными участниками действа). Все происходящее освещали около 30 прожекторов, укрепленных на здании дворца. Артиллерийская батарея располагалась в Александровском саду, бронетехника — в районе Дворцового сада, три отряда штурмующих, до времени скрытые, — в районе Мойки, Адмиралтейского проезда и Арки Генерального штаба.

Наконец, настал день представления. «Действие начиналось в полной ночной тьме, пушечным залпом, вслед за чем освещался мост с фанфаристами, и начиналась симфония Гуго Варлиха», — писал Анненков. Собственно театральное действие, сюжетной темой которого была борьба труда и капитала, попеременно развивалось на двух площадках — «белой» и «красной». На них разыгрывались пантомимные сцены, предшествующие революции. Для этого в темноте включалось освещение то одной, то другой площадки. Такое сценографическое решение задавало особый тип развития действия и являлось, по сути, параллельным монтажом. Главный герой «белой» сцены — Керенский — произносил речи в окружении министров, сановников, юнкеров и «восторженных дам». Поведение их менялось в зависимости от событий на мосту — когда сводка была благоприятна, кружились в вальсе, когда акции падали, банкиры хватали мешки с написанными на них суммами и в панике убегали. А Временное правительство непрестанно заседало, меняя лишь позы. На «красной» сцене обитали трудовые массы и их вождь. Инертные и неуверенные вначале, по ходу действия они все увереннее начинали кричать «Ленин, Ленин!». После того как на краю «белой» площадки появлялось «трехцветное знамя корниловщины», ее обманутые защитники по помосту переходили «толпами к знаменам, гордо и призывно развевающимся на красной платформе». «Белая» площадка пустела. Временное правительство оставалось «в трагикомическом одиночестве... охраняемое лишь юнкерами да женским батальоном». Вскоре после этого к «белой» сцене подъезжала машина и увозила ее участников в Зимний дворец. А дальше наступал черед эпизода «Октябрь»: из-под арки штаба мчались грузовики, заполненные вооруженными рабочими. Они проносились возле Александровской колонны и останавливались возле «поленницы» у Зимнего дворца, охраняемой юнкерами и женским батальоном. Короткий бой оканчивался бегством оборонявшихся, а восставшие врывались во дворец.

С сооружением декораций тоже пришлось понервничать — по задумке они представляли из себя две гигантские, полностью декорированные сцены по обе стороны от арки Главного штаба, соединенные мостом (высота их доходила до уровня третьего этажа зданий). Анненков вспоминает: «Площадь Зимнего дворца могла быть мне предоставлена только в день спектакля, так как вырывать ее на пять или шесть дней из ежедневного городского движения было невозможно. Я работал в течение двух недель в ряде декоративных, столярных и плотничьих мастерских, где строились отдельные части платформ, декоративных конструкций и иных элементов, которые должны были быть скреплены в одно целое и установлены на площади в несколько часов. Вот почему, когда все это в законченном виде выросло на мостовой вечером 25 октября и когда на мои эстрады и мост стали подниматься тысячи действующих лиц, я дрожал от страха, что гигантские сооружения могут рухнуть. По счастью, этого не произошло».

Место действия театральной постановки занимало не только всю Дворцовую площадь, но и прилегающие территории. Две главные площадки с урбанистическими декорациями — «красная» и «белая» — располагались вдоль Генерального штаба и соединялись друг с другом, как уже было отмечено, мостом. С противоположной стороны площади была сложена поленница, за которой укрывались юнкера — защитники Зимнего. Пункт режиссерского управления находился в центре площади в районе Александровской колонны. Неподалеку, также в центре площади, — отгороженные трибуны со зрителями (таким образом они становились как бы непосредственными участниками действа). Все происходящее освещали около 30 прожекторов, укрепленных на здании дворца. Артиллерийская батарея располагалась в Александровском саду, бронетехника — в районе Дворцового сада, три отряда штурмующих, до времени скрытые, — в районе Мойки, Адмиралтейского проезда и Арки Генерального штаба.

Наконец, настал день представления. «Действие начиналось в полной ночной тьме, пушечным залпом, вслед за чем освещался мост с фанфаристами, и начиналась симфония Гуго Варлиха», — писал Анненков. Собственно театральное действие, сюжетной темой которого была борьба труда и капитала, попеременно развивалось на двух площадках — «белой» и «красной». На них разыгрывались пантомимные сцены, предшествующие революции. Для этого в темноте включалось освещение то одной, то другой площадки. Такое сценографическое решение задавало особый тип развития действия и являлось, по сути, параллельным монтажом. Главный герой «белой» сцены — Керенский — произносил речи в окружении министров, сановников, юнкеров и «восторженных дам». Поведение их менялось в зависимости от событий на мосту — когда сводка была благоприятна, кружились в вальсе, когда акции падали, банкиры хватали мешки с написанными на них суммами и в панике убегали. А Временное правительство непрестанно заседало, меняя лишь позы. На «красной» сцене обитали трудовые массы и их вождь. Инертные и неуверенные вначале, по ходу действия они все увереннее начинали кричать «Ленин, Ленин!». После того как на краю «белой» площадки появлялось «трехцветное знамя корниловщины», ее обманутые защитники по помосту переходили «толпами к знаменам, гордо и призывно развевающимся на красной платформе». «Белая» площадка пустела. Временное правительство оставалось «в трагикомическом одиночестве... охраняемое лишь юнкерами да женским батальоном». Вскоре после этого к «белой» сцене подъезжала машина и увозила ее участников в Зимний дворец. А дальше наступал черед эпизода «Октябрь»: из-под арки штаба мчались грузовики, заполненные вооруженными рабочими. Они проносились возле Александровской колонны и останавливались возле «поленницы» у Зимнего дворца, охраняемой юнкерами и женским батальоном. Короткий бой оканчивался бегством оборонявшихся, а восставшие врывались во дворец.

На «красной» сцене обитали трудовые массы и их вождь. Инертные и неуверенные вначале, по ходу действия они все увереннее начинали кричать «Ленин, Ленин!».

«Дворец становился главным действующим лицом. Он был весь темный. Но как только восставшие врывались во двор... прожектора начинали метаться по крыше. Дворец сразу же превращался в силуэт, и тотчас же во всех его окнах вспыхивал свет. В окнах были спущены белые шторы, а на их фоне — приемом театра китайских теней — разыгрывались маленькие пантомимы боя», — вспоминает Н.Петров. Бой мятежники выигрывали, и после этого все прожекторы — и с «Авроры», и с «Дворцовой площади» — фокусировались на огромном красном знамени над дворцом. А на опустевшей площади разыгрывался последний эпизод — бегство Керенского, переодетого в женское платье. Действие сопровождали громкие взрывы, выстрелы, орудийным салютом и исполнением «Интернационала».

Не обошлось и без накладок. По сценарию «Аврора» должна была произвести три выстрела, на деле же она палила не менее пяти минут. Об этом эпизоде вспоминает Анненков:

«Когда в спектакле дошла очередь до выстрелов „Авроры", заведующий сигнализацией нажал соответствующую кнопку. Раздался залп. Потом — другой и третий. Снова нажали кнопку, чтобы остановить выстрелы, но пальба продолжалась: пять, восемь, десять... В отчаянии мы все тыкали пальцем в кнопку, но скоро поняли, что электрический ток, соединявший нас с крейсером, был прерван. Канонада была неудержима. Гуго Варлих, управлявший в нашем зрелище оркестром, который должен был „грянуть" победную музыку сразу же после третьего выстрела, безнадежно кричал нам в телефонную трубку:

— Когда же? Когда же?! Когда же?!

— Может быть, никогда! — произнес Евреинов и расхохотался.

Пришлось выручать положение иными способами. Я хорошо запомнил лицо и кожаную куртку („кожанку") одного из юных помощников режиссера. Вавилов, Санька (где он теперь? что с ним?), который, с трудом пробравшись со своим велосипедом сквозь стопятидесятитысячную толпу зрителей, заполнивших площадь, выехал на набережную и, докатив до „Авроры", приостановил канонаду. Спектакль, по счастью, продолжал развиваться безостановочно, так как остальные режиссерские сигналы не пострадали. Наконец „грянул" оркестр, и бесчисленные зрители даже не ощутили драматического недоразумения, приняв канонаду за боевой аккомпанемент».

Пресса писала восторженные рецензии. Например, в «Вестнике театра» читаем: «В те минуты, когда, как три года назад, загремела своими пушками „Аврора", примешивая гул своих орудий к трескотне винтовок, театр перестал быть театром, слив жизнь и искусство в один неразрывный комплекс». Однако журналист не скрывает, что постановка расходится с тем, что на самом деле было три года назад: «Но слышу насмешливый голос стоящего рядом со мной одного из участников октябрьского переворота. Он говорит, прислушиваясь к неумолкающей трескотне винтовок: В 17-м пуль выпустили меньше, чем теперь!». «Расходится» — это, конечно, очень слабое слово.

Не обошлось и без накладок. По сценарию «Аврора» должна была произвести три выстрела, на деле же она палила не менее пяти минут. Об этом эпизоде вспоминает Анненков:

«Когда в спектакле дошла очередь до выстрелов „Авроры", заведующий сигнализацией нажал соответствующую кнопку. Раздался залп. Потом — другой и третий. Снова нажали кнопку, чтобы остановить выстрелы, но пальба продолжалась: пять, восемь, десять... В отчаянии мы все тыкали пальцем в кнопку, но скоро поняли, что электрический ток, соединявший нас с крейсером, был прерван. Канонада была неудержима. Гуго Варлих, управлявший в нашем зрелище оркестром, который должен был „грянуть" победную музыку сразу же после третьего выстрела, безнадежно кричал нам в телефонную трубку:

— Когда же? Когда же?! Когда же?!

— Может быть, никогда! — произнес Евреинов и расхохотался.

Пришлось выручать положение иными способами. Я хорошо запомнил лицо и кожаную куртку („кожанку") одного из юных помощников режиссера. Вавилов, Санька (где он теперь? что с ним?), который, с трудом пробравшись со своим велосипедом сквозь стопятидесятитысячную толпу зрителей, заполнивших площадь, выехал на набережную и, докатив до „Авроры", приостановил канонаду. Спектакль, по счастью, продолжал развиваться безостановочно, так как остальные режиссерские сигналы не пострадали. Наконец „грянул" оркестр, и бесчисленные зрители даже не ощутили драматического недоразумения, приняв канонаду за боевой аккомпанемент».

Пресса писала восторженные рецензии. Например, в «Вестнике театра» читаем: «В те минуты, когда, как три года назад, загремела своими пушками „Аврора", примешивая гул своих орудий к трескотне винтовок, театр перестал быть театром, слив жизнь и искусство в один неразрывный комплекс». Однако журналист не скрывает, что постановка расходится с тем, что на самом деле было три года назад: «Но слышу насмешливый голос стоящего рядом со мной одного из участников октябрьского переворота. Он говорит, прислушиваясь к неумолкающей трескотне винтовок: В 17-м пуль выпустили меньше, чем теперь!». «Расходится» — это, конечно, очень слабое слово.

Когда в спектакле дошла очередь до выстрелов „Авроры", заведующий сигнализацией нажал соответствующую кнопку. Раздался залп. Потом — другой и третий. Снова нажали кнопку, чтобы остановить выстрелы, но пальба продолжалась: пять, восемь, десять...

В действительности не было ни сопротивления защитников Временного правительства, ни штурма, ни канонады «Авроры». Все это Евреинов придумал, осуществляя государственный заказ. И все это станет эталоном изображения октябрьских событий в искусстве, кинематографе (С.Эйзенштейн в своем «Октябре» несомненно использовал идеи Евреинова), наконец, по сценарию этого представления писались детские учебники. И это несмотря на то, что в либретто авторы признавали, что не стремились воспроизвести «в точности картину событий, имевших место на площади Зимнего дворца 3 года назад».

Какую же материальную награду получили режиссеры и актеры этого грандиозного действия? Н.Петров вспоминает: «За проделанную работу режиссура получила следующее вознаграждение: А.Р.Кугель, Ю.П.Анненков, К.П.Державин и автор этих строк получили паек табаку на сто папирос и по два кило мороженых яблок, а Н.Н.Евреинов как общий руководитель (хотя он, по правде сказать, почти ничего не делал) получил еще шубу на лисьем меху». Эту самую шубу Евреинов, к слову, в благодарность за помощь подарит своему помощнику. Понятное дело, что актеры работали почти бесплатно — за продовольственный паек.

«Взятие Зимнего дворца», казалось, открывало перед театром массовых действий грандиозное будущее. Но все надежды на это вскоре рухнули. Постановка Евреинова была последней — подобные мероприятия перешли в ведение гражданских культурных учреждений, сократились в масштабе, снизились до уровня народных гуляний, демонстраций и военных парадов. Власть, увидев отлично отрепетированную революцию, по-видимому, осознала, что при случае народ запросто мог ее повторить, уже по отношению к ней самой, и решила подобного не допускать.

А главный создатель советского мифа вскоре будет выдворен из страны — парадокс вполне в духе советского правительства.

Какую же материальную награду получили режиссеры и актеры этого грандиозного действия? Н.Петров вспоминает: «За проделанную работу режиссура получила следующее вознаграждение: А.Р.Кугель, Ю.П.Анненков, К.П.Державин и автор этих строк получили паек табаку на сто папирос и по два кило мороженых яблок, а Н.Н.Евреинов как общий руководитель (хотя он, по правде сказать, почти ничего не делал) получил еще шубу на лисьем меху». Эту самую шубу Евреинов, к слову, в благодарность за помощь подарит своему помощнику. Понятное дело, что актеры работали почти бесплатно — за продовольственный паек.

«Взятие Зимнего дворца», казалось, открывало перед театром массовых действий грандиозное будущее. Но все надежды на это вскоре рухнули. Постановка Евреинова была последней — подобные мероприятия перешли в ведение гражданских культурных учреждений, сократились в масштабе, снизились до уровня народных гуляний, демонстраций и военных парадов. Власть, увидев отлично отрепетированную революцию, по-видимому, осознала, что при случае народ запросто мог ее повторить, уже по отношению к ней самой, и решила подобного не допускать.

А главный создатель советского мифа вскоре будет выдворен из страны — парадокс вполне в духе советского правительства.

Режиссеры: Борис Светлов, Николай Евреинов, Константин Державин, Александр Кугель, Николай Петров, Леонид Вивьен

Художник: Юрий Анненков

Страна: СССР

Производство: ПОФКО

Год: 1920

Художник: Юрий Анненков

Страна: СССР

Производство: ПОФКО

Год: 1920

Источники:

1.Анненков Ю. "Дневник моих встреч". М.: Захаров, 2001

2.Берман Н. http://www.alexandrinsky.ru/

3.Евреинов Н. Н. Демон театральности / Сост., общ. ред. и комм. А. Ю. Зубкова и В. И. Максимова. М.; СПб.: Летний сад, 2002. 535 с.

4.Евреинов Н. Н. Тайные пружины искусства: Статьи по философии искусства, этике и культурологии: 1920 – 1950 гг. / Состав. и предисл. И. М. Чубарова. М.: Ecce homo; Логос-альтера, 2004. 195 с.

5.Никулин Л.В. Записки спутника. Издательство писателей в Ленинграде, 1932.

6.Чубаров И.М. Коллективная чувственность теория и практика левого авангарда. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2014

1.Анненков Ю. "Дневник моих встреч". М.: Захаров, 2001

2.Берман Н. http://www.alexandrinsky.ru/

3.Евреинов Н. Н. Демон театральности / Сост., общ. ред. и комм. А. Ю. Зубкова и В. И. Максимова. М.; СПб.: Летний сад, 2002. 535 с.

4.Евреинов Н. Н. Тайные пружины искусства: Статьи по философии искусства, этике и культурологии: 1920 – 1950 гг. / Состав. и предисл. И. М. Чубарова. М.: Ecce homo; Логос-альтера, 2004. 195 с.

5.Никулин Л.В. Записки спутника. Издательство писателей в Ленинграде, 1932.

6.Чубаров И.М. Коллективная чувственность теория и практика левого авангарда. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2014

Смотрите также:

Рекомендуем: